探索未來科技的無限可能

特斯拉波/標量波(超越光速)

特斯拉是著名的反相對論科學家之一,根據愛因斯坦的理論,在真空中所能達到的最大速度是光速,大約30萬公里/秒。而特斯拉卻說電磁波的速度是無限的,他的實驗和計算都做出來了。許多證據表明,特斯拉確實證明了這一點。

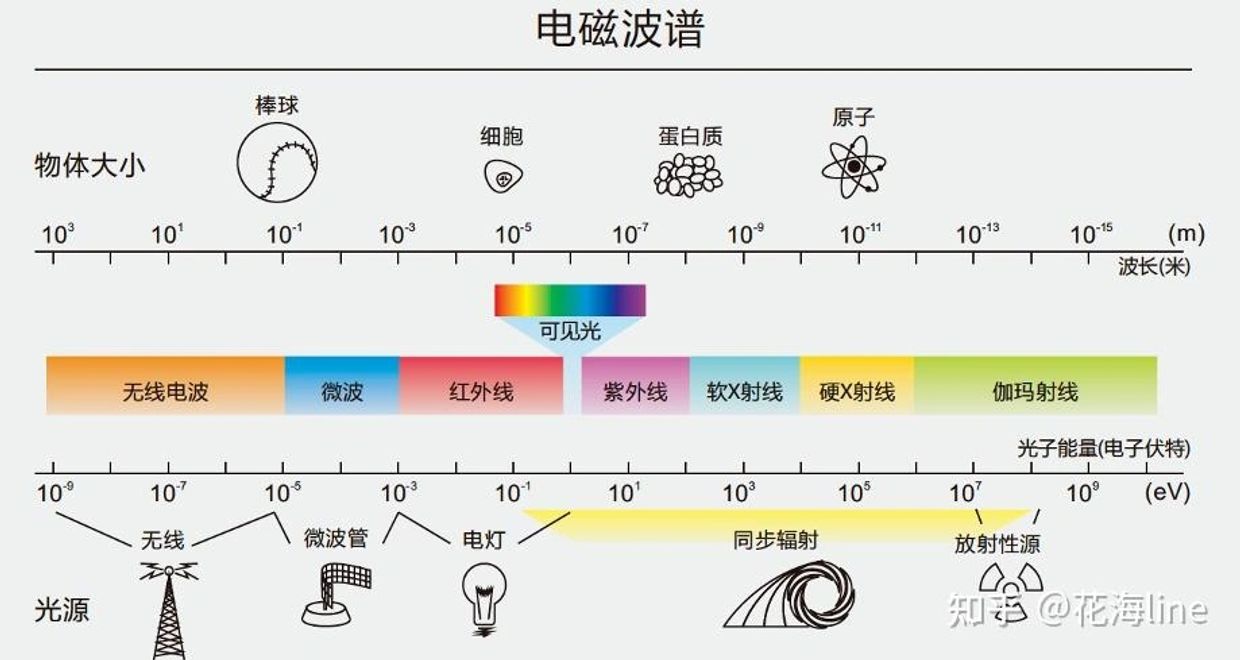

1887年,赫茲用實驗證實了電磁波(橫波)存在,也就是我們今天熟知的電磁波。

1890年,特斯拉在改進赫茲的實驗時,發現了標量波(是電磁縱波,也被稱為特斯拉波)。廣泛使用的麥克斯韋方程組只能解釋電磁橫波,沒有縱波解,因此無法解釋特斯拉波。所以特斯拉沒有使用麥克斯韋方程組,並不是貶低者所說的──如果特斯拉懂麥克斯韋方程組能使他少走許多彎路。

儘管這種波迄今為止仍然沒有被注意,但是它具有一些特殊屬性,德國Meyl教授對特斯拉波進行了解讀,並例舉了許多實驗,特斯拉波有以下結論:

1、 無線能量傳輸

2、 接收器對發射器的反射過程

3、 獲得能效比約為3的自由能量

4. 標量波的波速約為光速的1.5倍

法拉第籠對標量波無法屏蔽

電磁橫波(赫茲波)觸碰到物質以後,一部分被物質吸收,餘下的被物質反射,因此它和輻射光一樣,是輻射波。因為它是與距離的平方成反比而衰減(1/r2) 的,所以它不能夠透過物體和人體或遠距離地對物體和人體產生影響。

但是,電磁縱波(特斯拉波),是「潛在/壓力」的波,而且是不具有正、負電荷的中性波,所以能穿透物體,並且因為它不會與距離的平方成反比而衰減(1/r2),所以它甚至能貫通地球,從地球的這一面穿透到那一面,一切的屏蔽都對它不起作用。

電磁波(橫波)是可以輕易屏蔽的,而電磁縱波卻無法屏蔽。除此之外無法屏蔽的是重力。電磁波(縱波)開始具備有了重力的屬性。所以美國火箭工程學家TE Bearden(陸軍中校,已退役) 也將特斯拉波命名為標量電氣重力波,標量波的產生源自原子放射出來的縱波,原子間、質子、中子進行激烈的旋轉運動,卻不產生能量和熱,能量不可能消失了,這不符合能量發生恆定律,(推導過程略為平衡),卻不產生能量和熱,能量不可能消失了,這不符合能量發生恆定律,(推導過程略為平衡),以此為準對宇宙的結論是對宇宙結。

1915年11月,數學家希爾伯特寫給愛因斯坦的信中寫道:」麥克斯韋方程組可以看作引力場方程的延伸,引力與電磁力其實是一種力“

電磁力的確不是重力,它們之間的關係或許就像電與磁的關係一樣,是一體兩面。物理學家們相信,萬有引力、電磁力(麥克斯韋完成統一)、強核力、弱核力這四種作用力應有相同的物理起源。這是物理學家辛苦尋找的大一統理論。這些力或許就是以太的不同形式。

德國Meyl教授對特斯拉波的發現,未被廣泛接受並在教科書中不再提及的原因做了分析:

(1)沒有任何一所中學曾經重新建造過「放大發射器」。這項技術成本實在太高,太昂貴。因此,這些結果並沒有被再現,而再現是確認特斯拉輻射的必要條件。我透過使用現代電子技術解決了這個問題,用函數產生器取代了火花間隙發生器,並將高電壓操作改為2至4伏特的低電壓。我將這個實驗銷售為一個演示套裝,以便盡可能多地複製。這個實驗套裝放在一個盒子裡,過去的4個星期已經賣出了50套。一些大學已經能夠確認效果。測量的有效度介於500%到1000%之間。

(2)這項重要發現可能被遺忘的另一個原因是缺乏適當的場描述。麥克斯韋方程組在任何情況下只描述橫波,其中場指示器垂直於傳播方向振盪。[1]

為何後人簡化的麥克斯韋方程組對縱波不適用?美國核子工程專家Zohuri在2018年出版的《標量波驅動能源應用》一書中做了分析:

當卓越的麥克斯韋首次統一電磁理論時,電磁SW/LW(標量波/縱波)和電磁TW(橫波)都尚未經過實驗證明,但他假設併計算了兩者的存在。

1887年赫茲實驗性地證明了電磁橫波的存在後,理論家們(例如赫維賽德、吉布斯等人)開始修改麥克斯韋最初的方程,他們從原方程中刪除了標量波/縱波成分,因為他們認為數學框架和理論應該與實驗相一致。而此時麥克斯韋已經過世,無法提出異議。顯然,這些簡化的方程式有效,有助於推動交流/直流電氣時代的發展。

但此後,經過簡化的麥克斯韋場方程中只可導出眾所周知的橫波解,而計算縱波的結果為零。這是場論的缺陷,因為標量波存在於所有粒子波中(例如,等離子體波,光子波或中微子輻射)。從法拉第的發現開始,不是根據麥克斯韋的感應定律的公式,而是推導出了擴展的場論。它超越了麥克斯韋理論,描述了位勢渦旋(即,噪聲渦旋)及其作為SW的傳播,但包含麥克斯韋理論作為一種特殊情況。透過這種擴展,不會違背教科書物理學的原理。

1889年,N.Tesla改進赫茲的實驗,當他發現了關於難以捉摸的電磁橫波的實驗證據時,這似乎表明,與橫波相對的是標量波/縱波,後者可以作為純電波或純磁波傳播。特斯拉也相信這些波攜帶一種迄今未知的多餘能量形式,他稱之為「輻射」。據說這個令人感興趣且出乎意料的結果很快就被開爾文勳爵等人驗證了。

然而,N.Tesla、赫茲等人並沒有將他們的實驗結果合併成對麥克斯韋原始方程式的統一證明,而是決定為了誰更正確而爭吵不休,因為他們都得出了正確的結果。儘管如此,因為連「理性」的科學家都可能出錯,並且容易陷入虛榮和自我膨脹的情緒中,雙方都固執地堅稱自己是正確的,而另一方是錯的。這個問題據稱在20世紀初解決了:(1)機械以太的概念(即,被動/粘性以太)據稱被邁克爾遜-莫雷實驗所證偽,並被愛因斯坦的相對論時空流形所取代(2)探測標量波/縱波的存在證明比最初預想的要困難得多;這主要是由於波的微妙密度、波動頻率的波動和正交方向流動頻率的波動和正交方向。因此,麥克斯韋方程式的截斷被維持下來。儘管如此,在自由空間中,標量波和縱波是非常真實的。

除了特斯拉之外,電機工程師進行的實證工作(例如,Eric Dollard, Konstantin Meyl, Thomas Imlauer, Jean-Louis Naudin等)已經明確地在實驗中證明了標量波/縱波的存在。這些波似乎能夠超越光速,穿透電磁屏蔽(即法拉第籠),並產生超額輸出能量效應。它們似乎在一個尚未被承認的反空間維度中傳播(即,超空間、前空間、虛空、以太、隱含秩序等)。

電磁學博士Zoran Majkic在2019年的論文中也提出了同樣的觀點:

「標量波最早是由蘇格蘭數學天才麥克斯韋發現的。他將電和磁聯繫在一起,為現代物理學奠定了基礎,但不幸的是,非常微妙的標量波(他在研究中包括了這些波)被三位物理學家故意從他的工作中刪除,包括海因里希·赫茲,赫茲在大學裡作為物理學當學科教授時,他們制定了教授的法則。遺忘,直到尼古拉·特斯拉偶然重新發現了它們......

到1904年,特斯拉已經開發出了從一個發射器中提取標量能量並無法被探測地傳輸到另一個發射器的方法,繞過了時間和空間。無需使用電線,它就被吸走到了時空/真空中,並傳輸到一個可以瞄準到另一個發射器的束中。 不幸的是,他沒有得到用於替代電力的財政支持,因為電力使用電線,因此賺錢,直到今天,這仍然是為什麼標量能量在主流物理學中仍然沒有被承認的原因。[3]

另:K.Meyl、TE Bearden、樊京教授等也認為,在麥克斯韋原初的20個方程式和20個未知數中可能存在縱波解。現代所使用的4個麥克斯韋方程組,是經赫維賽德和吉布斯簡化的,在任何情況下只描述橫波。

通常情況下,人們認為標量波由縱向場組成。在普通的麥克斯韋電動力學中,這樣的場是不存在的,電磁輻射一般被認為總是橫向的。然而,在現代統一物理學的方法中(例如,Einstein-Cartan-Evans理論[4] [5] ),已經表明電磁場的極化方向存在於四維空間的所有方向中。因此,在傳輸方向上,普通的電磁波具有一個縱向磁場分量,即 Evans的()場。

2011年3月24日的IEEE學術會議上,研究人員SteveJackson示範並說明了標量波發射機和接收機,在6.1m外驅動了一個與接收機相聯的小型電扇,重現了Tesla的技術。

標量波的現代應用與研究:

特斯拉發現標量波後,繼而想到它可以用於無線輸電,標量波技術在現代無線輸電研究中有個新的名字——」非輻射性磁諧振耦合“,本質是電磁波的近場問題,其波動形式是縱波,能量傳輸是一個量子隧穿過程,速度是無限的?還是有限的?這不清楚,但絕對是遠超光速的。關於電磁縱波的速度問題,在1934年4月的《紐約時報》記載了特斯拉的看法:「許多科學思想家構想了一個氣態以太的理論,但是這一理論一次又一次地被拒絕,因為在這樣的介質中,縱波將以無限的速度傳播。開爾文勳爵會導致縱構想了所謂的可構想

各項研究表明,標量波很可能就是現代研究中電磁波近場的問題,而Tesla又常在近場工作。在發射機的天線附近(波長的一部分)只存在標量波(電位渦旋)。它們會在遠場和進一步分解成電磁波。近場不受麥克斯韋方程式的描述,因此科學家們還沒有確鑿的理論或方程式來描述發生的現象,他們只能基於一些假設或猜測來解釋近場中的觀測結果。

1999年W.Walker用理論計算證明在近場電磁波可能以比光速大許多倍的速度傳播,但在r=λ時時降為光速。 2009年N.Budko以理論和實驗證明,向量電磁場的近場、中場電力學比簡單的理解(由內向外傳播)要復雜得多,在近區甚至可能出現波的反時間行進,即發現了近場區存在負波速現象。 2012年樊京報道了採用磁偶極子(環天線)時的實驗結果,認為發現了電磁感應超光速現象。 2013年黃志洵把天線近區場與消失場作比較研究,結果認為天線近區場具有類消失場特性,認為這是認識近區場超光速現象的理論基礎。[9]

為何特斯拉波的速度約為1.5倍光速?

1927年,特斯拉在Telegraph and Telephone Age發表的文章《世界能源無線傳輸系統》中做了解釋,他的波在某些範圍內沒有速度限制,在某些地方慢於光速和等於光速,平均速度約為1.5倍光速。

從我的發射機通過地球傳播的電流的傳播方式非常奇特,考慮到地表電氣化的擴展。這波在理論上以無限速度開始,首先迅速減緩,然後以較小的速率,直到距離約為六千英里,然後以光速進行。從那裡開始,它再次加速,一開始緩慢,然後迅速,最終以近乎無限的速度到達對腳點。運動的規律可以透過陳述在地球表面的波在相等的時間間隔內掃過相等的區域來表達,但必須理解電流深入地球,對接收器產生的效應就好像整個流量被限制在連接發射機與對腳點的地球軸上一樣。因此,平均表面速度約為471,200千米每秒,比所謂的赫茲波要快百分之五十七——如果它們存在的話,應該以光速傳播。

Scalar Waves